中学受験という長い旅路に挑むご家族の皆様、日々の伴走、本当にお疲れ様です。 私たちは、小学6年生を持つ親として、また中学受験という特殊な世界で情報発信をする者として、常に「どうすればこの時期を乗り越えられるのか」「子どもにとって本当に必要なものは何か」という問いと向き合っています。

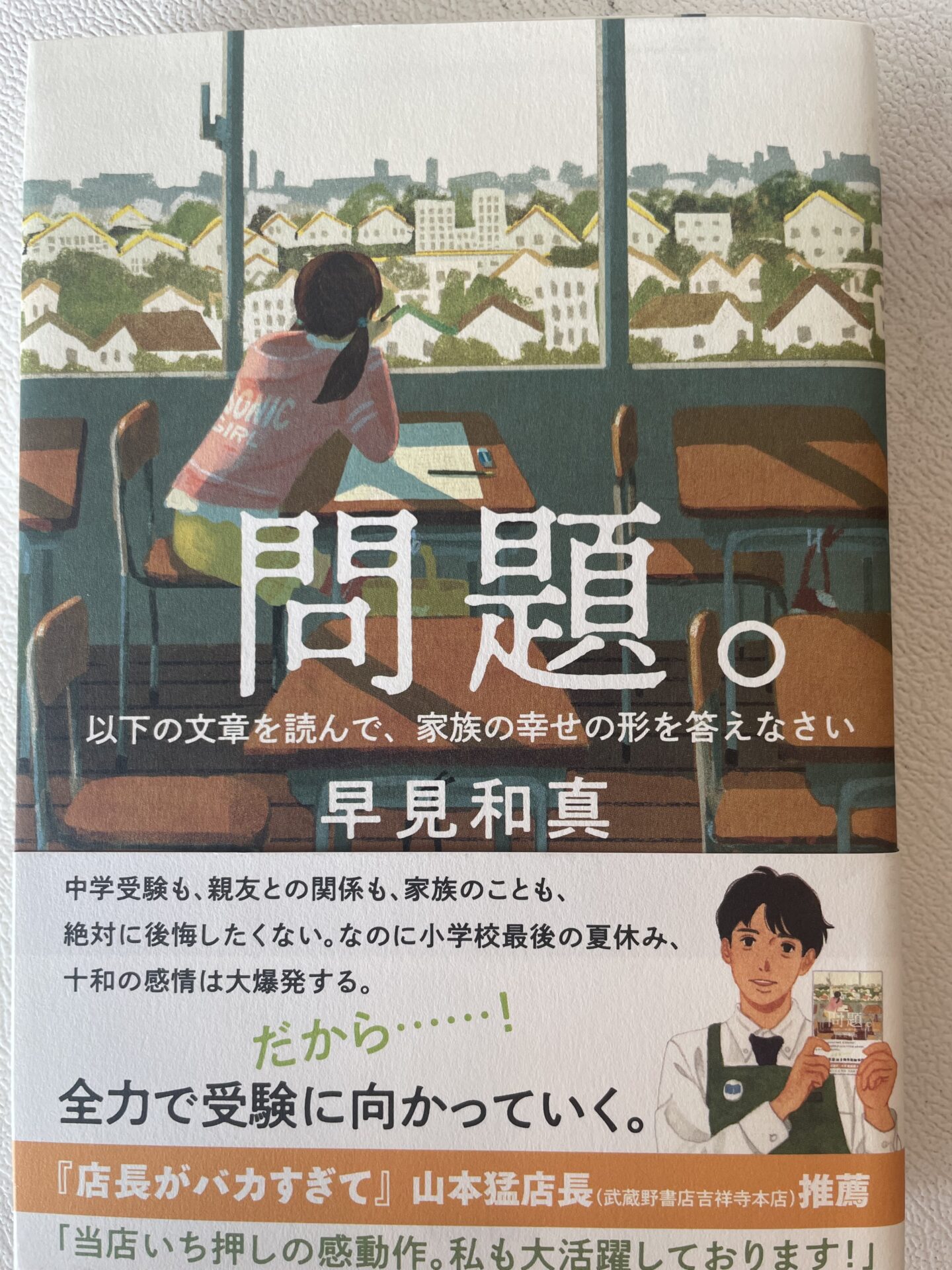

今回ご紹介する早見和真氏の小説『問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』は、まさにそうした親子の葛藤と成長を鮮やかに描き出しています。この作品は、単なる中学受験小説ではありません。作家自身が「中学受験という共通の敵が現れて初めて、娘とむき出しで向き合えた」と語るように、親子の間に横たわる「薄皮一枚」を剥がし、真の家族の姿を問いかける物語です 。

早見氏は『アルプス席の母』でも「家族」をど真ん中のテーマとして描いてきましたが、本作では中学受験というフィルターを通して、特に「父と娘」の関係性に焦点を当てた点が画期的です 。現代において、受験に積極的に関わる父親が増えていることからも、多くの家庭にとって共感できるテーマと言えるでしょう 。また、人気シリーズ『店長がバカすぎて』の山本猛店長や谷原京子さんも登場し、既存の読者には嬉しいサプライズが用意されています 。

このレポートでは、本書のあらすじから、受験がもたらした「自己理解」と「他者理解」の軌跡、そして、なぜこの小説が入試問題として出題されうるのか、その深い理由を徹底的に分析します。

第一章:物語の核心に迫る:『問題。』のあらすじと登場人物たちの葛藤

物語の主人公は、小学6年生の長谷川十和です。彼女は「楽しい母、やさしい父、かわいい妹」という、一見絵に描いたような幸せな家庭に囲まれていますが、なぜか心には「わだかまり」や「葛藤」を抱え、荒んだ日々を送っています 。その背景には、母親との反発や、継父である父親との「薄皮一枚」を隔てたような距離感がありました 。

ある日、母親に半ば強引に中学受験を決められた十和は、その反発心から「ここから逃げ出したい」という思いを募らせます 。彼女の思いは、大阪で一人暮らしをする祖母との同居へと向かい、大阪の私立中学に進学する決意をします 。この突拍子もない希望に対し、父親は当初反対しますが、十和の熱意を受け入れ、ある条件を提示します。それは、「受験勉強は必ず父親と二人三脚でやること」「父親の母校も受験すること」というものでした 。

この条件を飲み込んだ十和は、しぶしぶながらも父親との受験勉強に追われる日々を送ります。しかし、その過程で、十和は次第に「鬱陶しい」と感じていた父親の献身的なサポートと、「絶対に子供を否定しない」その優しさに、感謝の気持ちを抱くようになります 。

物語は終盤、十和が受験に成功し、バラバラになりかけた家族が「一つになった」と実感する感動的な結末へと向かいます 。

この小説は、単なる血縁関係の家族では描ききれない、より複雑で普遍的な「家族の絆」の再構築を描いているのです。

第二章:テーマ分析①:十和の「自己理解」の軌跡

十和の物語は、主体性のない「無気力」な状態からの脱却の物語です。当初、彼女は親に勧められた受験にやる気がなく、「受験をする意味も、行きたい学校もわからなかった」と語っていました 。彼女の心にあったのは、ただ「家から逃げ出したい」というネガティブな動機だけでした 。

しかし、周囲の友人たちが受験に真剣に向き合う姿に触発され、彼女の心に「小さな焦り」が生まれます 。そして、物語の転換点、十和は自らの意思で志望校を見つけます。この瞬間こそが、彼女の受験に対する「スイッチが入った瞬間」でした 。この自己選択の瞬間から、彼女のモチベーションは飛躍的に高まり、それまで鬱陶しいと感じていた父親との勉強にも真剣に向き合い始めます 。

十和は、このプロセスを通して、目標に向かって「人が変わったように頑張る」ことで得られる達成感と自己肯定感を知ります 。彼女は、受験の成功や失敗といった結果だけでなく、「本気で頑張った経験に意味がある」という重要な真実にたどり着きます 。この経験は彼女に「結局、人はいまやるべきことをやることでしか現状を切り拓くことができないのだ」という確信をもたらします 。

このように、十和にとって中学受験は、親のレールに乗る行為ではなく、自らの人生を「切り拓く」ためのツールへと変容しました。このプロセスは、彼女の真の「自己理解」と「自立」を促したと言えるでしょう。

以下に、十和と父親の心理的変遷をまとめた表を掲載します。

| 登場人物 | 物語序盤の状況・葛藤 | 中学受験を通しての「自己理解」 | 中学受験を通しての「他者理解」 |

| 長谷川 十和 | 表面的には幸せな家族だが、心は「荒んでいる」 。親に受験を強制され、家を出たいと願う 。継父との間に「薄皮一枚」の距離感がある 。 | 「スイッチ」が入り、自らの意思で志望校を決定する 。努力の過程で「いまやるべきことをやることでしか現状を切り拓けない」と気づき、自己肯定感を獲得する 。 | 父親の献身的なサポートの真意と愛情を深く理解する 。母親の「強引さ」が愛情の裏返しであったことを知る 。 |

| 十和の父(継父) | 十和との関係に「薄皮一枚」を感じている 。十和が大阪へ行くことに反対し、その気持ちを持て余す 。 | 十和との「二人三脚」を通し、本当の意味での「父親」になることを自覚する 。娘の「がんばり」に寄り添うことの重要性を知る 。 | 娘の内に秘めた「やる気」と強さを発見し、信頼を深める 。妻の「作戦」を理解し、家族として一丸となる 。 |

第三章:テーマ分析②:親と子の「他者理解」を深める

本書の真骨頂は、「他者理解」のテーマにあります。物語の序盤、十和の家族は一見平和に見えますが、どこかしっくりこない「違和感」と「不穏な空気感」を抱えていました 。十和と父親の間には「薄皮一枚挟まっている状態」のぎこちなさがあり、通常の家族関係の中では解決が難しい溝があったのです 。

しかし、中学受験という「共通の敵」が現れたことで、この溝は埋められていきます 。十和は、父親が自分を「否定しない」優しさ や、体調不良も顔に出さず献身的に支え続けてくれる姿 を初めて深く理解します。父親もまた、娘と真剣に向き合い、彼女の秘めたる強さや「がんばり」を認め、本当の意味で「父親」としての役割を築き上げていきました 。

また、十和の母親の行動も重要な要素です。彼女が娘に受験を強いた行為は、読者の中には「教育虐待の真逆」と評価する声がある一方で、その思惑に気づいてしまうと冷めてしまうという意見もあります 。しかし、物語の展開から読み取れるのは、その「強引さ」は、父親と娘の「薄皮」を剥がし、家族の関係性を再構築するための「愛情の裏返し」であったということです 。この小説は、親子のコミュニケーション不全を解決するためには、時に「受験」のような外部的な大きな「壁」が必要となることがあるという、示唆に富んだメッセージを投げかけているのです。

作者は、「どんないびつな家族でも、いざ何かあったときに一丸となって立ち向かえるのが本物の家族」という持論を語っています 。十和の家族は、血の繋がりを超えた「協力」と「共感」によって再構築されました 。この物語は、血縁がなくても「家族の絆」は築けるという、一つの「幸せの形」を提示しているのです 。

第四章:入試問題としての『問題。』

この作品が中学受験の国語の入試問題として出題される可能性は非常に高いと考えられます。その理由は、中学受験の国語で頻出するテーマを網羅しているからです。受験生と同世代の少年少女が経験する「思春期の葛藤」や「心の成長」 、そして「家族とのふれあい、心の結びつき」 が、物語の軸として描かれています 。主人公が自分と似た境遇であるため、受験生は感情移入しやすく、深く読み込むことができるでしょう 。

出題者は、単に文章の内容を正確に読み取る「読解力」だけを問おうとしているわけではありません。この小説のタイトル自体が、読者である受験生に「家族の幸せの形を答えなさい」という「答えのない問い」を提示しています 。受験生には、十和がなぜその行動を取ったのか、彼女の心情がどのように変化したのかを論理的に考察し、自らの言葉で表現する「思考力・表現力」が求められます 。

作者自身も、「僕は中学受験を『超肯定的』にとらえている」と述べており 、受験は「生き方」を問うための最高の素材であると考えています。入試問題として出題する学校側も、この小説の主題を深く理解し、受験というフィルターを通して「家族の幸せ」という普遍的なテーマを学生に考えさせようとする意図があると考えられます。したがって、この物語を親子で読むことは、単なる受験対策を超えて、子どもの「考える力」を育む絶好の機会となり得るのです。

第五章:総括:家族の幸せの形に「答え」はない

早見和真氏の小説『問題。』は、中学受験という人生の岐路を通して、家族が真の意味で一つになる物語です。本書が繰り返し提示するのは、「家族の幸せの形に正解なんてない」というメッセージです 。十和の家族が選んだ形(受験を通じた再構築)は、「一つの幸せの形」であり、すべての家族が辿るべき道ではありません 。読者の中には「出来すぎている」という意見もありますが 、これは、受験というストレスフルな出来事を、感動と成長の物語へと昇華させるための、一つの理想的なモデルケースとして提示されていると読み取ることができます。

この物語は、多忙な親たちに、受験の結果に一喜一憂するのではなく、子どもが目標に向かって「本気で頑張った経験」そのものを称えることの重要性を再認識させてくれます 。十和の父親がそうであったように、子どもを「否定しない」伴走者となり、共に困難に立ち向かう姿勢こそが、子どもの成長と家族の絆を育む鍵となることを示唆しているのです 。

本書のタイトル『問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』は、私たち読者自身に投げかけられた問いです。中学受験という「問題」は、単なる学力テストではなく、家族が真の意味で向き合い、共闘する「イベント」となり得ます。そして、十和の家族がそうであったように、家族の幸せとは、困難な「問題」に一丸となって立ち向かい、その過程で互いを理解し、共に成長していくことによって築かれるのです。その「答え」は、それぞれの家族の中にしかない、かけがえのない宝物だと言えるでしょう。

今日も、一歩前へ。

では、また。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c9b77.6667e184.203c9b78.fc415b23/?me_id=1213310&item_id=21526678&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0296%2F9784022520296_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント