はじめに:中学受験生を持つ親御さんへ、今読むべき一冊

中学受験を控えた小学6年生の親御さんにとって、日々の忙しさの中で、お子様の学習と心の成長をどう両立させるかは大きな課題です。特に国語の読解力は、すべての科目の基礎となるだけでなく、複雑な社会を生き抜く上で不可欠な「共感力」や「思考力」を育む上で極めて重要です。今回ご紹介する阿部暁子さんの『カフネ』は、まさにその両方を叶える、今最も注目すべき一冊と言えるでしょう。

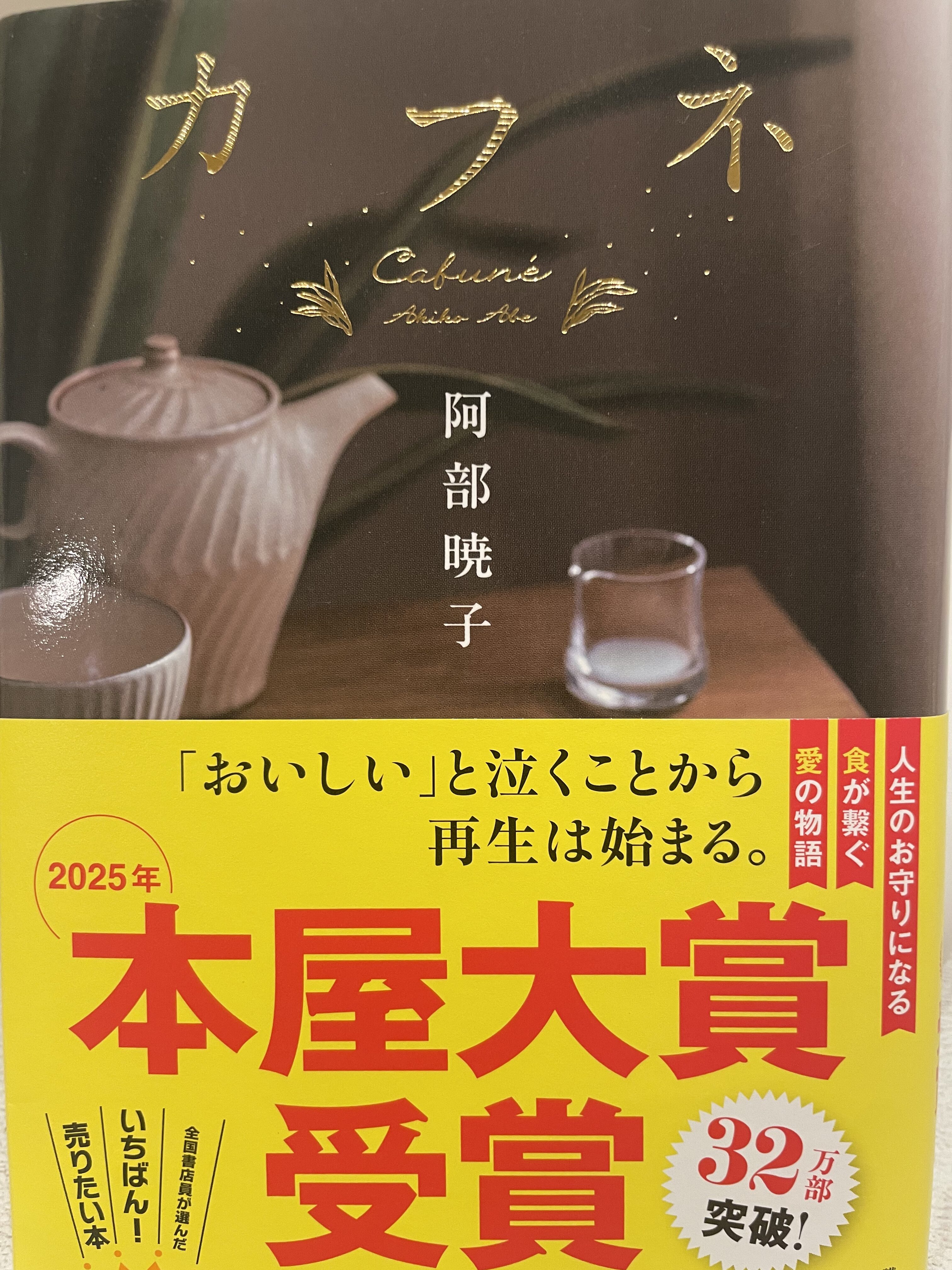

『カフネ』は、2025年本屋大賞を受賞したばかりの最新作であり、全国の書店員が「いちばん売りたい本」として選んだ、深く心に響く物語です 。中学受験の国語では、単に知識を問うだけでなく、登場人物の心情や人間関係の機微を読み解き、共感する力が強く求められる傾向にあります。直木賞受賞作など、話題性のある長編作品が入試問題の題材となることは珍しくありません 。これは、入試問題の作成者が文学的価値だけでなく、社会的な注目度も考慮に入れ、幅広い読者に支持される普遍的なテーマを持つ作品を選定する傾向があることを示唆しています。

『カフネ』は、最新の話題作であるというタイムリーな側面だけでなく、普遍的な人間関係や感情の機微を丁寧に描いており、教育的価値も非常に高いと評価されています。このような作品は、複雑な心情や人間関係を描きつつも、小学生にも理解しやすい側面を持ち合わせているため、中学受験の国語対策として非常に有力な候補となります。単なる「読んでおくべき受験対策本」という枠を超え、お子様の心の豊かさを育み、現代社会への理解を深めるという、多角的な価値を提供する一冊として、忙しい親御さんにも優先して手に取っていただきたい作品です。

『カフネ』とは?:基本情報と心温まるタイトルに込められた意味

まずは、『カフネ』の基本的な情報からご紹介します。この情報は、お子様が本を読む前の導入としても活用できます。

| 項目 | 詳細 |

| 書名 | 『カフネ』 |

| 著者 | 阿部暁子 |

| 本屋大賞受賞年 | 2025年 |

| 発売日 | 2024年5月20日 |

| 出版社 | 講談社 |

| 「カフネ」の意味 | 愛しい人の髪を撫でる仕草、頭を撫でて眠りにつかせる穏やかな動作(ポルトガル語) |

タイトルにもなっている「カフネ」という言葉は、ポルトガル語で「愛しい人の髪を撫でる仕草。頭を撫でて眠りにつかせる穏やかな動作」を意味します 。この言葉は、日本語では一言で表現しにくい、言葉にならない深い愛情や優しさ、そして人と人との間に生まれる穏やかな繋がりを象徴しています 。物語全体に流れるテーマを暗示しており、読者自身の心にもそっと触れるような温かさを持っています。書評でも、物語の終盤で登場人物たちが互いの髪にそっと指を通すシーンがこのタイトルを象徴しており、「奇跡のような美しさと優しさ」を表現していると評されています 。

このタイトルは、単なる物語の舞台となる家事代行サービスの名前であるだけでなく、登場人物たちが互いに与え合う精神的なケアや、喪失からの再生における「優しさ」と「触れ合い」の重要性を読者に示唆しています。物理的な「撫でる」行為が、精神的な「癒し」や「受容」へと昇華される過程が物語全体に貫かれているのです。受験生がこの本を読む際、単にあらすじを追うだけでなく、タイトルの意味を深く考えることで、物語の根底にある「他者への共感」や「自己の癒し」といったテーマに気づきやすくなります。これは、中学受験国語の読解問題において、表面的な理解を超え、登場人物の心情や行動の背景を深く読み解く力を養う上で非常に有効なアプローチとなるでしょう。

物語のあらすじ:喪失と再生の旅路

『カフネ』は、深い悲しみと喪失を抱えた主人公が、予期せぬ出会いを通じて再生していく過程を丁寧に描いた物語です。

物語の主人公は、41歳の野宮薫子。法務局に勤める真面目な女性ですが、人生の大きな転機と悲しみに直面しています 。不妊治療を経て夫と離婚し、心にぽっかりと穴が空いたような日々を送っていました 。さらに、最愛の弟・春彦が突然命を絶ってしまい、その死を受け止めきれず、悲嘆に暮れてアルコールに依存しかけるほどでした 。「努力を信条として生きてきた」彼女の人生が、思いがけない困難によって大きく揺さぶられている状況から物語は始まります 。

そんな薫子の前に現れたのは、亡き弟・春彦が遺した遺言書をきっかけに出会う、弟の元恋人である29歳の若い女性、小野寺せつなでした 。せつなは家事代行サービス「カフネ」で働いており、どこか影をまとい、感情を表に出さないクールな雰囲気を持っています 。最初は互いに心を開ききれず、ぎこちない関係性の二人ですが、ある出来事をきっかけに、薫子はせつなの勤める家事代行サービス「カフネ」の活動をボランティアで手伝うことになります 。

家事代行サービス「カフネ」では、プロの料理人であるせつなと、掃除が得意な薫子がペアとなり、様々な事情を抱える家庭を訪問します 。彼らは依頼主の暮らしを整えるだけでなく、温かい料理や心遣いを通じて、その心を救っていくのです 。特に「食」は物語の重要な要素であり、「食べることは生きること」というメッセージが込められています 。せつなの作る「卵味噌」など、具体的な料理が心身の安らぎに繋がる描写は、読者の心にも温かい光を灯します 。

家事代行の活動を通じて、春彦の死の謎、せつなの抱える秘密、そして薫子自身の過去の痛みや葛藤が、料理を通じた交流をきっかけに少しずつ明かされていきます 。異なる世代、異なる立場の二人の女性が、互いの心に触れ、支え合い、やがて喪失から再生へと向かっていく「優しい物語」が紡がれます 。この物語は、よくある1話完結の連作形式ではなく、薫子とせつなの関係性を軸に、ぶれない形で展開される点も特徴です 。春彦の死の真相に迫るミステリー要素よりも、そこから見えてくる人間の再生と愛の形が、物語の最大の魅力として描かれています 。

物語において「食」は、単なる描写ではなく、登場人物の心情変化や関係性の深化に深く寄与する重要な役割を担っています。せつなと薫子が家事代行サービスを通じて、様々な事情を抱える家庭に料理や掃除を提供する中で、「食べることは生きること」というメッセージや、せつなの料理が「心身の安らぎ」をもたらすことが強調されます 。食は人間の根源的な欲求であり、単なる栄養補給に留まらず、文化、感情、そして人間関係と深く結びついています。他者に料理を提供することは、言葉を超えたケアや愛情表現となり得るのです。『カフネ』において「食」は、言葉では伝えにくい依頼主の感情や状況を共有し、彼らの心に寄り添うための強力な媒介となっています。依頼主の抱える問題(例えば、生活の荒廃、孤独、心の疲弊など)に対して、温かい料理を提供することで、物理的な充足だけでなく、精神的な安心感や心の扉を開くきっかけを与えます。この行為は、薫子とせつな自身が他者の痛みを理解し、共感する具体的な行動であり、その結果として依頼主の心が癒され、ひいては薫子とせつな自身の「自己理解」と「再生」にも繋がっていくという相互作用が生まれます。受験生がこの作品を読む際、「食」が単なる描写ではなく、登場人物の心情変化や関係性の深化にどのように寄与しているかを考えることで、より深い読解力を養うことができるでしょう。

中学受験国語の最重要テーマ:「他者理解」と「自己理解」

近年の中学受験国語の物語文では、「他者理解」と「自己理解」が最も頻出するテーマとして注目されています 。麻布中や豊島岡女子中をはじめ、多くの難関校でこのテーマからの出題が見られます 。これは、単に文章を読み解く知識だけでなく、複雑な人間関係や感情の機微を読み取り、共感する力、そしてそれを通じて自分自身を見つめ直す「思考力」や「共感力」を測る意図があるためです。友人関係や親子関係の中で「他者の気持ちを理解すること」「人と人とのつながり」を考え直すことを通じて、「自分が本当に表現したいことは何なのか」「本当の自分とは何なのか」といった「自己理解」を深める構図が、多くの作品で見られる傾向にあります 。また、「本心とは裏腹な行動、表情を見せる人物の様子」が出題対象となることも多く、表面的な情報だけでなく、登場人物の深い心理を読み解く力が求められます 。

『カフネ』が描く「他者理解」の深さ:薫子とせつな、そして依頼主との交流

『カフネ』は、まさにこの「他者理解」のテーマを深く掘り下げています。物語は、最愛の弟を亡くした薫子と、その弟の元恋人であるせつなという、複雑な関係性を持つ二人の女性の出会いから始まります。最初は互いに心を開ききれず、ぎこちない関係性ですが 、薫子はせつなの「冷たい雰囲気」の裏に隠された優しさや気遣い(料理を作ったり、ボランティアに誘ったりする行動)を次第に感じ取っていきます 。せつなもまた、薫子の深い喪失感や心の痛みに寄り添い、言葉ではなく行動で支えようとします 。料理や会話、時には沈黙の中で、異なる世代・立場の二人が互いの心に触れ、理解し合っていくプロセスが丁寧に描かれています 。

家事代行サービス「カフネ」が訪問する家庭は、それぞれが様々な問題を抱えています 。せつなと薫子は、依頼主の言葉にならないニーズや、個々の事情を深く汲み取り、最適な料理や家事を提供することで、彼らの心身の安らぎに繋げていきます 。これは、単なるサービス提供に留まらず、相手の状況を深く想像し、共感する具体的な「他者理解」の行動として描かれています。

『カフネ』が導く「自己理解」の過程:登場人物たちの内面的な葛藤と成長

『カフネ』は、「自己理解」のテーマにおいても非常に示唆に富んでいます。薫子は、不妊治療、離婚、そして弟の突然の死という、人生における複数の「喪失」を経験し、心に「ぽっかりと空いた穴」を抱えています 。これは、彼女が経験した自己価値の低下や未来への希望の喪失を示唆しています。せつなとの交流を通じて、弟の死の謎やせつなの秘密、そして自身の過去(不妊治療、離婚)と向き合うことになります 。この過程で、薫子は自身の痛みを認識し、それを受け入れることで、「誰かを想うこと」の本質を再認識し、「愛を欲し、人を想うことを諦めない『私』という存在」を再発見していきます 。物語の終盤で描かれる「カフネ」の象徴的なシーンは、言葉では埋めきれない痛みを言葉にならない優しさで埋めていく「再生の瞬間」として描かれています 。

せつなもまた、春彦の恋人でありながら「影を纏い」、秘密や語られづらい痛み、セルフネグレクトといった問題を抱えていることが示唆されます 。薫子との出会いと交流は、せつな自身にとっても、自身の秘密や過去と向き合う機会となります。彼女の抱える事情が少しずつ明かされていく中で、彼女もまた自身の内面的な葛藤を乗り越え、自己を理解し、成長していく過程が描かれます。薫子との関係性の中で、せつなは自身の痛みを共有し、他者からの優しさや共感を受け入れることで、自己を肯定し、再生へと向かう力を得ていくのです 。

『カフネ』は、不妊治療、同性愛(示唆)、家庭内の抑圧的な愛情、セルフネグレクトといった、現代社会において語られづらく、しかし確実に存在する痛みや苦しみを、現実の厳しさや辛さを交えながら静かに、そして丁寧に描いています 。中学受験国語の出題傾向として「生活感」を綴った文章や、心情表現が満載の作品が好まれるのは 、現代の小学生が直面しうる、あるいは共感しうる多様な「日常」や「感情」を扱っているためと考えられます。入試問題は、単に学力を測るだけでなく、受験生が社会や人間関係の複雑さを理解し、共感する能力を持っているかを試す側面があるのです。

『カフネ』が扱うテーマは、現代社会において多くの人が潜在的に抱える、あるいは身近な人が抱える可能性のある「痛み」です。これらのセンシティブなテーマを物語として描くことで、読者は登場人物の葛藤に深く共感し、自身の内面や他者の状況をより深く理解する機会を得ます。これは、単なる読解力だけでなく、社会性や共感性、多様な価値観への理解を育む上で極めて重要です。このような作品に触れることは、子供たちが将来直面するであろう様々な人間関係や社会問題に対する「心の準備」にも繋がります。受験対策としてこの本を読むことは、子供たちが多様な価値観や困難に触れ、複雑な人間の感情の機微を学ぶ貴重な機会となるでしょう。

『カフネ』が中学受験国語に出題される可能性と対策

『カフネ』は、中学受験国語の出題傾向と非常に高い合致度を示しており、来年度以降の入試で出題される可能性が極めて高いと考えられます。

出題可能性が高い理由

- 頻出テーマとの合致: 前述の通り、「他者理解」と「自己理解」という中学受験国語の最重要テーマに完全に合致しています 。これは、多くの学校が求める「共感力」と「思考力」を測るのに最適な題材です。

- 心情表現の豊かさ: 登場人物の複雑な心情や内面的な葛藤が非常に丁寧に描かれており、心情を問う問題が出題しやすい構成です 。特に「本心とは裏腹な行動、表情を見せる人物の様子」といった、深い読解を促す描写が多く、受験生が多角的に心情を読み解く練習に繋がります 。

- 普遍的なテーマ性: 喪失、再生、家族、愛、優しさといった普遍的なテーマは、小学生から大人まで幅広い読者に共感を呼び、教育的価値が非常に高いと評価されています 。

- 明確な物語の弧: 主人公・薫子が深い絶望から立ち上がり、せつなとの出会いを通じて再生へと向かう明確な物語の進行があり、読解問題として構成しやすい点が挙げられます 。

- 「生活感」の描写: 家事代行サービスを通じて様々な家庭の「生活感」や日常が描かれており、これも中学受験で好まれる傾向と合致します 。食や暮らしを通じた心の交流は、具体的な情景を想像しやすく、読解を深めます。

- 本屋大賞という権威性: 最新の話題作であり、全国の書店員が推薦する作品であるため、入試問題作成者の注目度も非常に高いと推測されます 。

読解問題として問われやすいポイントと対策

お子様が『カフネ』を読む際、以下のポイントに注目しながら読むことで、より深い理解と受験対策に繋がります。

| 問われやすいポイント | 『カフネ』での具体例 |

| 登場人物の心情変化 | 薫子の深い喪失感から再生への心の変遷、せつなの秘めたる感情とその表出 |

| 行動の背景・動機 | 薫子が家事代行を手伝い始めた理由、せつなが依頼主に最適な料理を提供する工夫 |

| 象徴表現の理解 | タイトル「カフネ」が意味する優しさや癒し |

| 他者との関係性の変化 | 薫子とせつなのぎこちない関係から「シスターフッド」へと変化する過程、依頼主との温かい交流 |

| テーマの把握 | 喪失からの再生、愛と共感の力、多様な家族の形、言葉にならない優しさの重要性 |

多くの受験生は、試験対策として「読まされる」ことに抵抗を感じることがあります。しかし、読書本来の目的は、単なる知識の習得や読解力の向上だけでなく、感情の豊かさや思考力を育むことにあります。強制された読書は、読書嫌いを引き起こす可能性もあります。『カフネ』のように、教育的価値が高く、かつ感情に訴えかける物語は、子供たちが「読まされる」感覚ではなく、「読みたい」という内発的な動機で読書に取り組むきっかけとなるでしょう。物語の魅力に引き込まれることで、自然と登場人物の心情や行動の背景を深く考えるようになり、結果として読解力や記述力の向上といった受験対策上のメリットだけでなく、共感力や倫理観といった人間的な成長にも繋がります。この自発的な読書体験が、学習効果を飛躍的に高めることにも繋がるでしょう。親御さんは、単に「この本は試験に出るから読みなさい」と促すのではなく、「この本を読むことで、あなたはどんなことを感じるだろう?」「どの登場人物に一番共感した?」といった問いかけをすることで、子供の主体的な読書体験を促すことができます。これは、受験という短期的な目標達成だけでなく、生涯にわたる学習意欲と人間形成に寄与する、より本質的な教育的価値を持つと言えます。

親子で語り合いたい『カフネ』のメッセージ

『カフネ』は、単なる中学受験対策のための参考書ではありません。この物語が描くのは、「愛を欲し、誰かを想い、そして傷ついた全ての人」に向けられた、普遍的なメッセージです 。不妊治療、離婚、死別、家庭内の抑圧的な愛情、セルフネグレクトといった、現代社会において「語られづらく、しかし確実に存在する痛みや苦しみ」を、声高に訴えるのではなく、登場人物の目線を通して静かに、そして丁寧に描いています 。読者は、登場人物たちの背景や葛藤に共感し、寄り添うことで、自身の「痛みや苦しみ、孤独を知り、それでも人を想うこと、愛することを諦められない存在」としての「私」を静かに発見する機会を与えられます 。この物語は、強くあろうとする女性や、社会的にか弱いとされる女性に向けたエールであると同時に、読者自身に「今のままでいいんだ」という肯定感をもたらす、温かいメッセージを持っています 。

お子様が『カフネ』を読み終えたら、ぜひ感想を語り合う時間を設けてみてください。「この本を読んでどう感じたか」「どの登場人物に一番共感したか」「もし自分が同じ状況だったらどうするか」といった問いかけをすることで、子供の読解力だけでなく、感情を言葉にする力、他者の気持ちを想像する力、そして自己を深く見つめる力を育むことができます。物語の根底にある「優しさ」や「共感」について親子で話し合うことは、受験勉強のストレスを和らげ、心の栄養となるでしょう。

物語の登場人物たちは、様々な「語られづらい痛み」を抱えながらも、互いに寄り添い、再生していきます 。書評では「おにぎりを作れるようになると人生の戦闘力が上がる」という印象的なセリフが引用されており、これは単なる料理スキルの向上以上の意味を持つことが示唆されています 。中学受験は学力だけでなく、精神的な強さやレジリエンス(立ち直る力)も求められます。現代社会では、子供たちが多様な価値観や困難に直面する機会が増えており、学力だけでは乗り越えられない壁も存在します。『カフネ』が提供する「共感」の体験は、読者が他者の痛みを理解し、自身の感情と向き合うことで、精神的な回復力やレジリエンスを育むことに繋がります。物語を通じて、登場人物たちが困難を乗り越えて再生していく姿を見ることは、子供たちに「自分は一人ではない」「優しさは存在する」「困難な状況でも希望を見出せる」というメッセージを伝え、内面的な強さを養います。これは、単に「おにぎりを作れる」という具体的なスキルだけでなく、困難に直面した際に「自分は大丈夫だ」と感じられる「心の戦闘力」を高めることに繋がります。親御さんは、受験という短期的な目標達成だけでなく、子供たちが「人間として豊かに生きるため」の力を養うことの重要性を再認識できるでしょう。この本は、学力向上と人間的成長という二つの側面から、子供の未来を支える一助となり得るはずです。

おわりに:忙しい毎日の中で、心に「カフネ」を

『カフネ』は、中学受験の国語対策として非常に有効であるだけでなく、親子で心を豊かにする、かけがえのない一冊です。この物語は、まるで「雨に濡れて疲れた心に差し出す傘」のように、読者の心にそっと寄り添い、温かい光を灯してくれます 。忙しい毎日の中で、親御さん自身も、この本を読むことで、日々の喧騒の中で忘れがちな「優しさ」や「心の安らぎ」を感じられることでしょう。

お子様が受験という大きな壁に立ち向かう中で、この『カフネ』という物語が、学力向上の一助となるだけでなく、親子の絆を深め、互いの心を「カフネ」し合う温かい時間となることを心から願っています。ぜひ、この機会に親子で『カフネ』を手に取り、心温まる読書体験を共有してください。

今日も、一歩前へ。

では、また。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c9b77.6667e184.203c9b78.fc415b23/?me_id=1213310&item_id=21235792&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0263%2F9784065350263_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント