子供と実験:時計の分解

こんにちは。

最近、100均の利用率が上がっています。

その理由は、実験道具を購入しているからです。

本日は、時計を分解し、再度組み立てるということを坊と一緒に行いましたので、そのやり方を公開します。

時計を分解すると、時計が歯車を組み合わせて動いているということが実感できるようでした。

小学校低学年の坊ですが、自分で分解し、内部がどのようになっているかを説明してあげると、再度組み立てることができました。

では、早速分解の手順を写真を交えて紹介します。

分解手順

材料:

・掛け時計(腕時計でも大丈夫ですが、掛け時計の方が内部の構造が見やすいので、掛け時計がおすすめです。)

・ドライバー(時計の種類によっては特殊な工具が必要な場合もあります)

・時計のサイズに合う電池(なくても大丈夫ですが、時計の仕組みを話すときに、歯車が動いていた方が理解しやすいです)

今回使用した時計はこちら。

分解の手順

①時計の外枠をドライバーで取り外します。

ドライバーを上手に使って取り外しています。

こういったところで成長を感じますね。

②外枠を取り外したら、短針、長針、秒針を取り外します。

そんなに力は必要ないですが、坊は初めての経験でしたので、おっかなびっくりな感じで慎重に取り外していました。

③動力部を取り外す。

短針、長針、秒針を取り外したら動力部はすぐに取り外せます。

電池を入れて、短針、長針、秒針を取り付けると、当たり前ですが、動きます(笑)

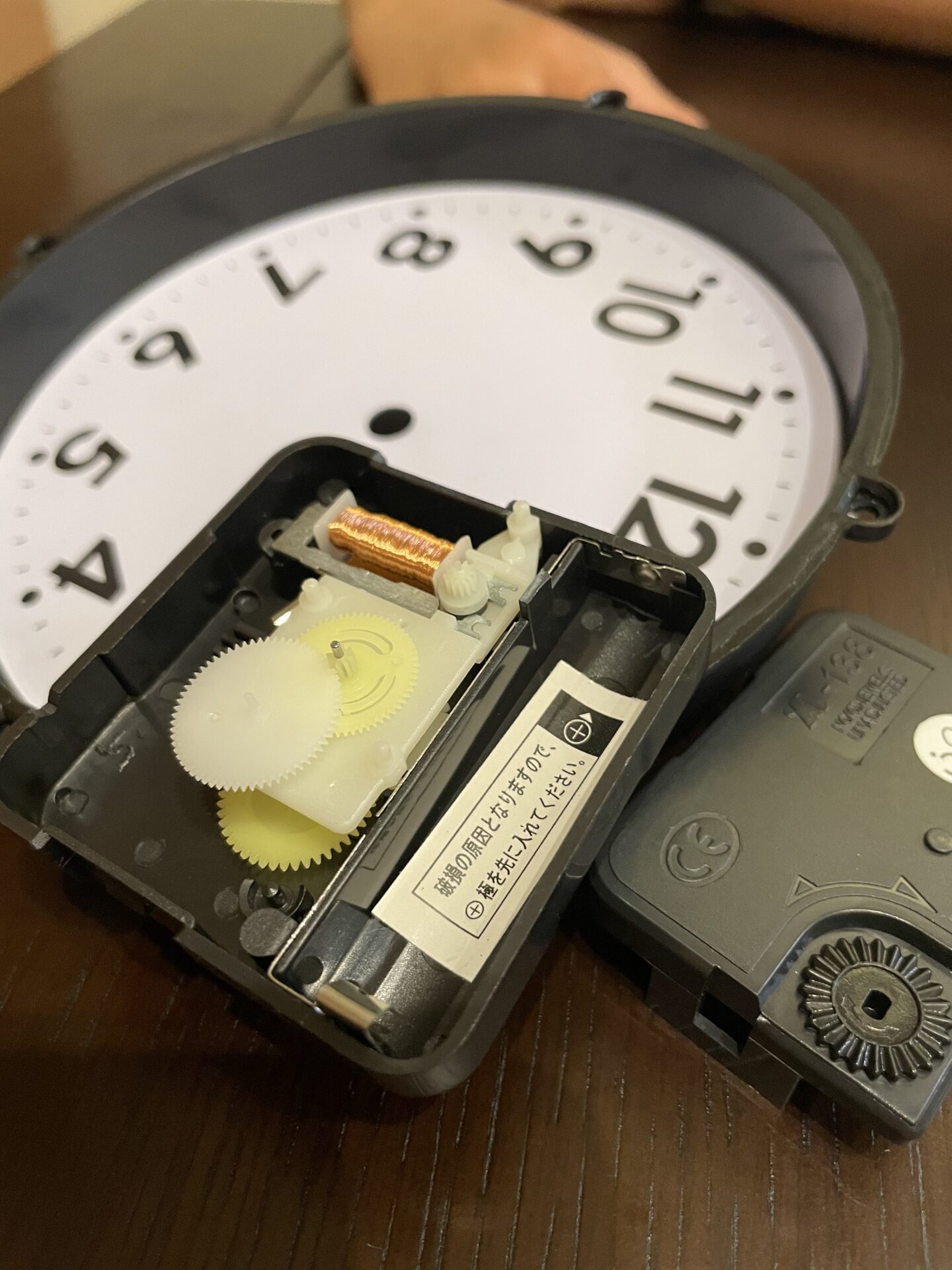

④カバーを外し、内部を確認する。

この作業は大人が手伝ったほうが良いです。

カバーを開けるのに少し力が必要で、力任せにやると歯車がバラバラになってしまいます。

我が家でも、取り外した時に一個歯車が取れてしまい、どこの部分が取れたのかを検証するのが少し面倒でした。

上記写真の状態で電池を入れると、歯車がどのように力を伝えているかが確認できます。

ここまでくると、あとは好きに分解させて、もう一度組み立てさせるということを行いました。

最初に「組み立てられなくても大丈夫だよ。」と声をかけていたので、気兼ねなく分解し始め、分解が終わったら一生懸命組み立てていました。

正直、組み立ては難しいだろうなと思っていましたが、最初に完成された状態を確認していたからか、組み立てに成功したときはびっくりしました。

今回の分解は時計の仕組みがどうなっているかを理解するとともに、歯車を立体的に捉えて組み立てるという作業も行いましたので、立体イメージも鍛えられたのではないかと思っています。

何かを分解することは、大人も楽しめますので、家族みんなで楽しみながらやれる実験ですよ。

では、また。

コメント