みなさん、こんにちは。

今年は全国的に大雪に見舞われており、関東でも雪が降りましたね。

我が家の坊も本日は、雪合戦をして遊んだようで、大興奮で帰って来ました。

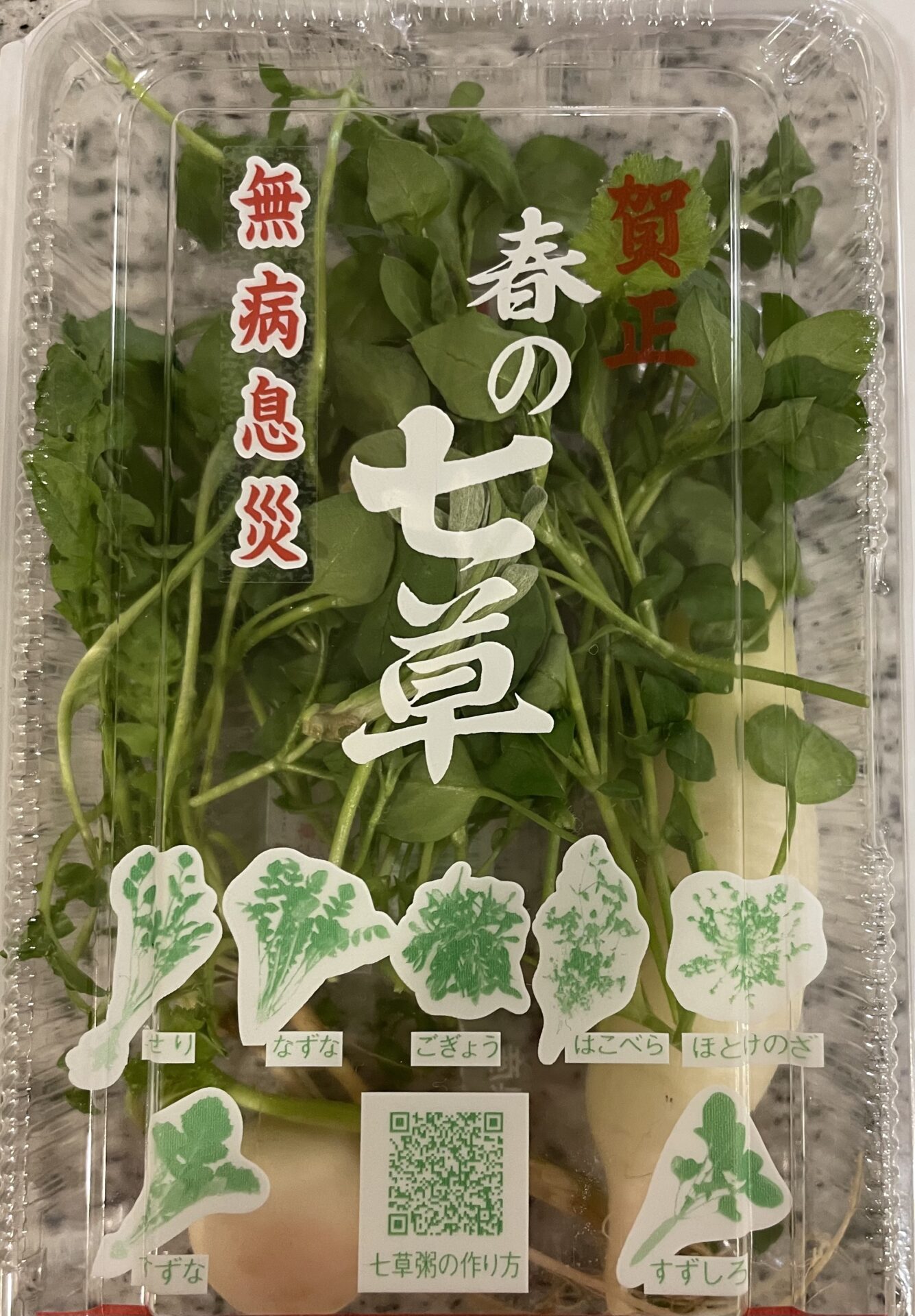

私も仕事帰りにいつものように近所のスーパーに立ち寄ると、七草粥セットが売ってあり、お正月気分もそろそろおしまいだなと感じたところです。

我が家は色々なイベントを楽しもうと日頃から思っているところですので、七草粥セットがあるのであれば、当然のごとく購入しました。

本日は、その七草粥について調べたので、ご紹介しようと思います。

七草粥の由来

七草粥は正月行事の一つと思われがちですが、本来は1月7日の「人日(じんじつ)の節句」の行事食です。人日とは文字通り「人の日」という意味で、古代中国では元日はトリ、2日はイヌ、3日はイノシシ、4日はヒツジ、5日はウシ、6日はウマ、7日は人の日としてそれぞれの占いをし、8日に穀を占って新年の運勢を見ていたそうです。

また、中国では7日に、7種類の若菜が入った汁物を食べ、無病息災や立身出世を願ったとされています。

この風習が奈良時代に日本に伝わり、その年の初めに若菜を摘んで食べる日本の風習とうまく結びついた結果、七草粥になったとされています。

七草について

七草には、地方によって差異が多少ありますが、全国的に知られているのは以下の7種類ではないでしょうか。

わかりやすいように写真もつけて紹介します。

なお、スーパーで購入したものなので、萎びているものもありますが、ご容赦ください(笑)

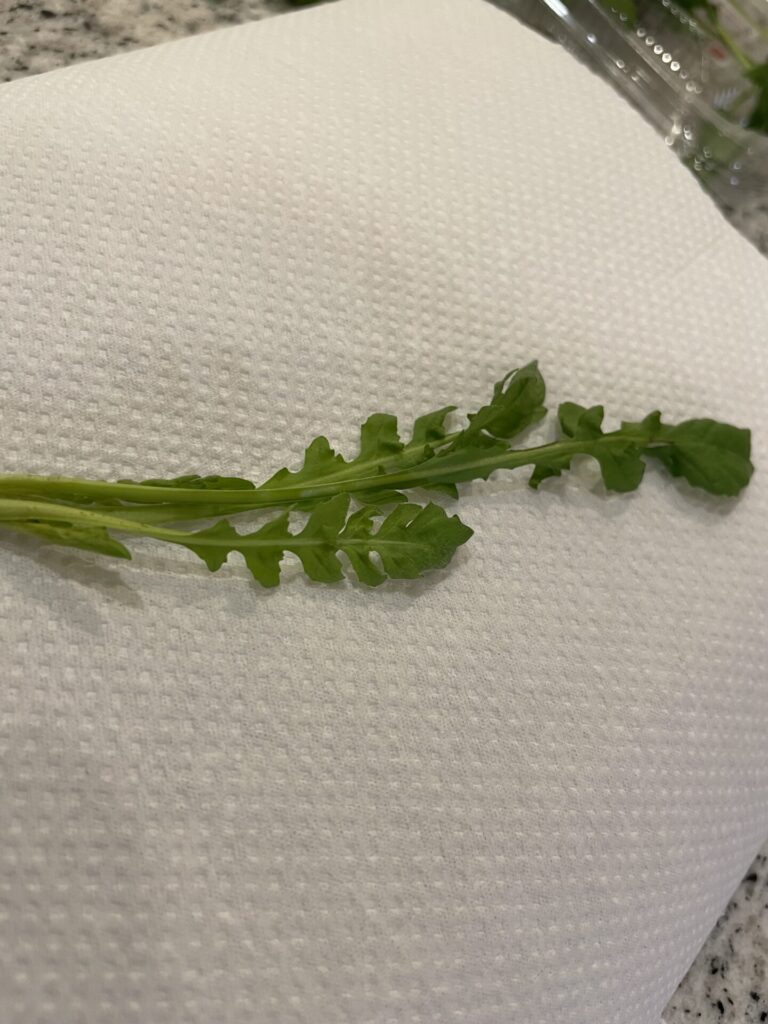

せり

風味が良いせりですが、せりの葉が競り合うように育っていく様から「競り勝つ」という意味が込められた縁起物です。

健胃、解熱作用があると言われています。

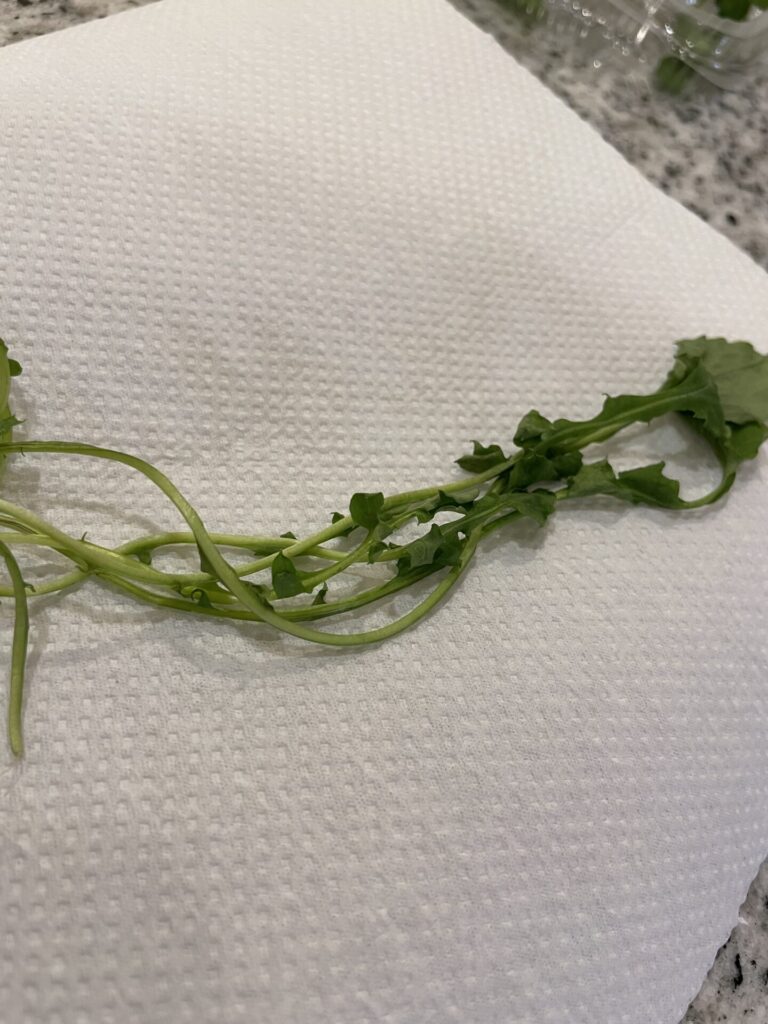

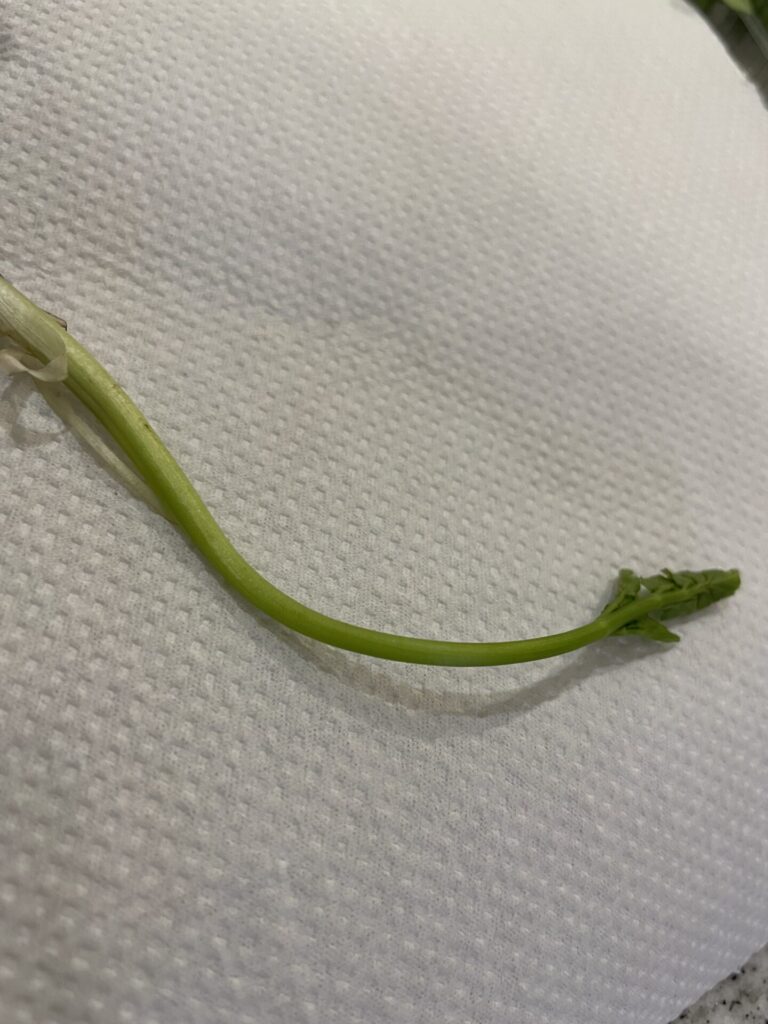

なずな

ぺんぺん草としても知られるなずなは、果実の形が三味線のバチのように見えることが名前の由来で、「なでて汚れを払う」という意味を持つ縁起物です。

春に花が咲き、若葉にはミネラルが豊富です。

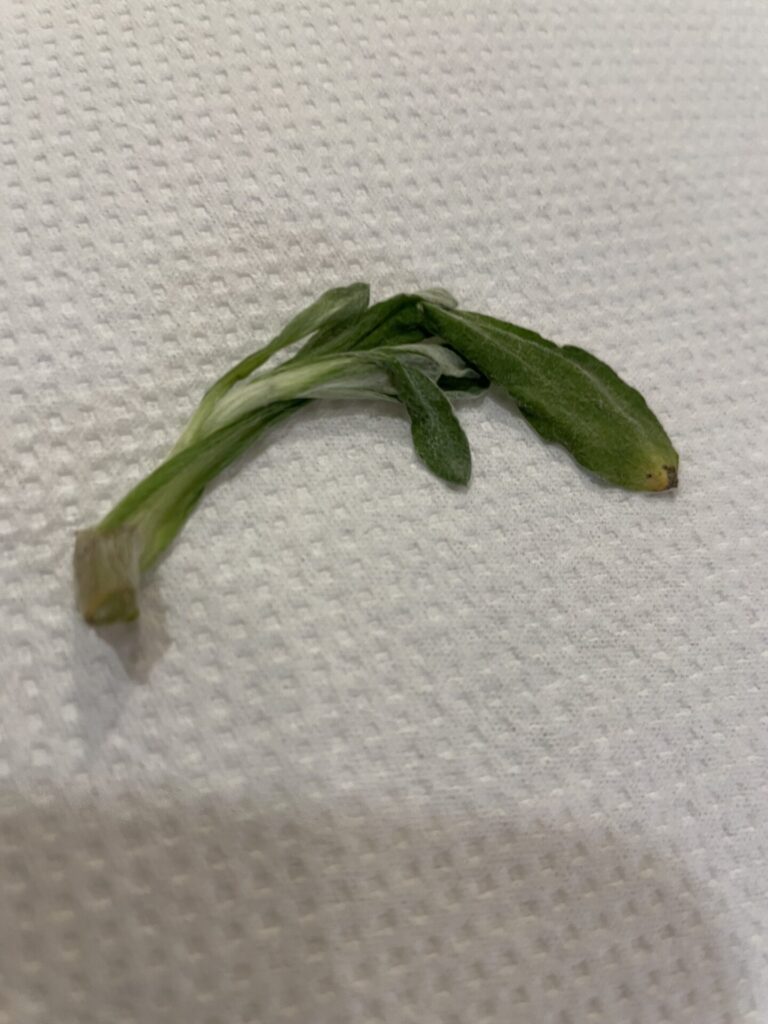

ごぎょう

白いうぶ毛のようなもので覆われたごぎょうは、「仏体」を表す縁起物です。

キク科の越年草で、別名ハハコグサ(母子草)とも呼ばれ、日当たりのよい道端や田んぼによく自生しています。咳止めや利尿薬としても利用されてきた野草です。

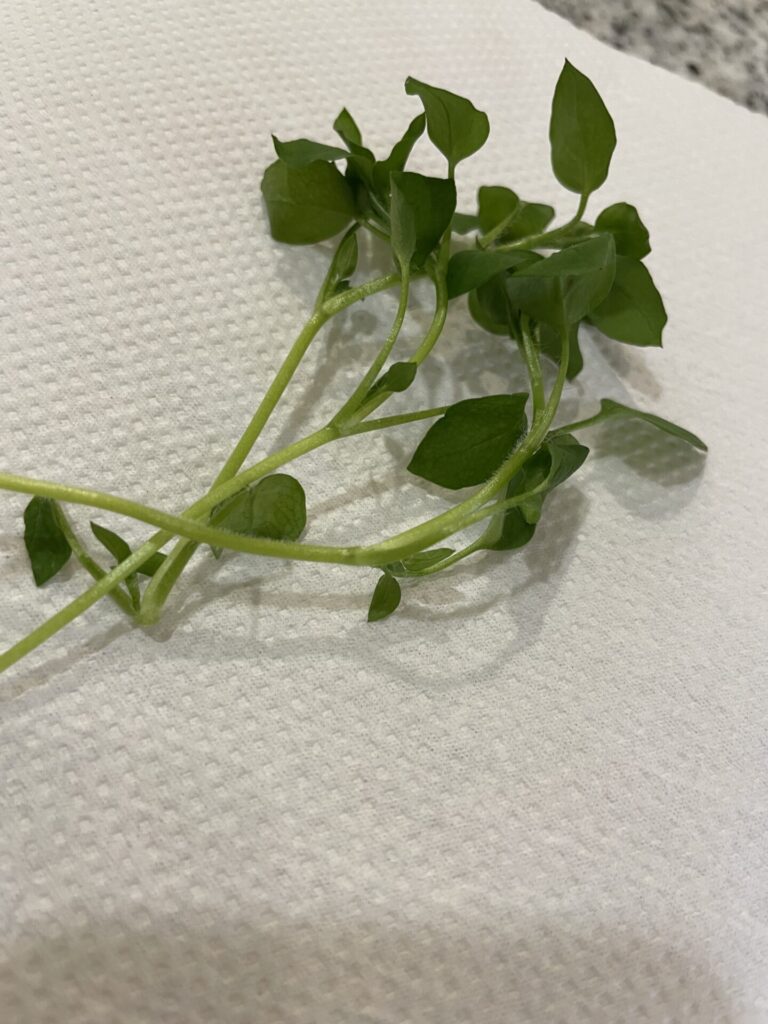

はこべら

野原でも生えている植物ですが、中国では薬草としても使われたのがはこべらです。

「繁栄がはびこる」という意味を持っています。

道端や畑などに生えるナデシコ科の野草で、秋に発芽して越冬します。

ほとけのざ

コオニタビラコとも言われるほとけのざは、その名の通り「仏の座」を表す縁起物です。

若葉は柔らかく、湿地を好むので田んぼやあぜ道でよく見られます。

すすな(かぶ)

すずなは漢字で表現すると鈴菜となります。

みなさんがご存知のかぶの別名になります。

「神を呼ぶ鈴」として縁起の良い食べ物とされてきました。

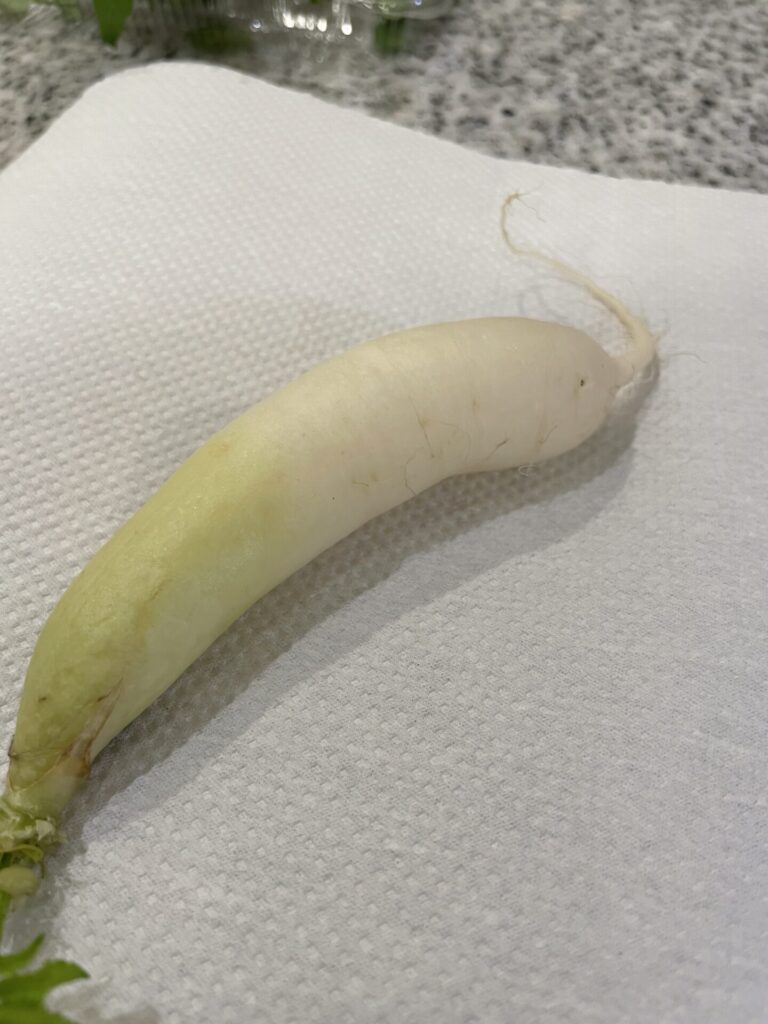

すずしろ(大根)

大根としておなじみのすずしろは、真っ白な根っこから「汚れのない純白さ」を表す縁起物です。

ビタミンAなどのほか、消化を助けるジアスターゼを豊富に含んでいます。

七草粥を食べる訳

今でこそ野菜がいつでも手に入りますが、昔は冬の生鮮野菜は貴重品でした。寒い冬に葉を広げる七草は、まさに健康食材として考えられていました。

また、お正月に食べるおせち料理は日持ちするように塩味が強かったり、甘味が強かったりしますので、薄味の七草粥を食べることで胃腸を休め、年初に育つ若菜を食べることで、自然の生命力を分けてもらうことができ、無病息災を祈ったと言われています。

七草粥の食べ方

現在は、1月7日の朝に塩がゆに七草を入れて食べることが多いと思いますが、以前は関東地方では、1月6日の夜にあらかじめ用意した七草をまな板の上に置き、「七草なずな 唐土の鳥が 日本の国に 渡らぬ先に ストトントン」と歌いながらしゃもじや包丁の背で叩き、細かくしたものを1月7日の朝にお粥にして食べていたようなこともあったようです(笑)

歌を歌いながらお粥を作って食べることをこともと一緒にやるのはなかなか楽しメルのではないかと感じました。

みなさんも、正月にお酒や味の濃い食べ物を食べられたのであれば、この機会に酷使した胃腸を労ってあげるのも良いかもしれません。

では、また。

コメント